Uni Bonn: Fleischkonsum muss um mindestens 75 Prozent sinken

Bonn - Damit die Erde uns auch in Zukunft ernähren kann, müssen die…

60 hochwertige Nachpflanzungen in Bad Honnef

Bad Honnef - Nach den Baumfällungen in den letzten Wochen hat der…

Bienen retten, Honig kaufen und spenden

Bad Honnef/Erpel - Bienen spielen eine entscheidende Rolle in unseren Ökosystemen. 80…

Klimakoffer für Schulen

Bad Honnef - Der Klimawandel ist die größte Herausforderung für die Menschheit…

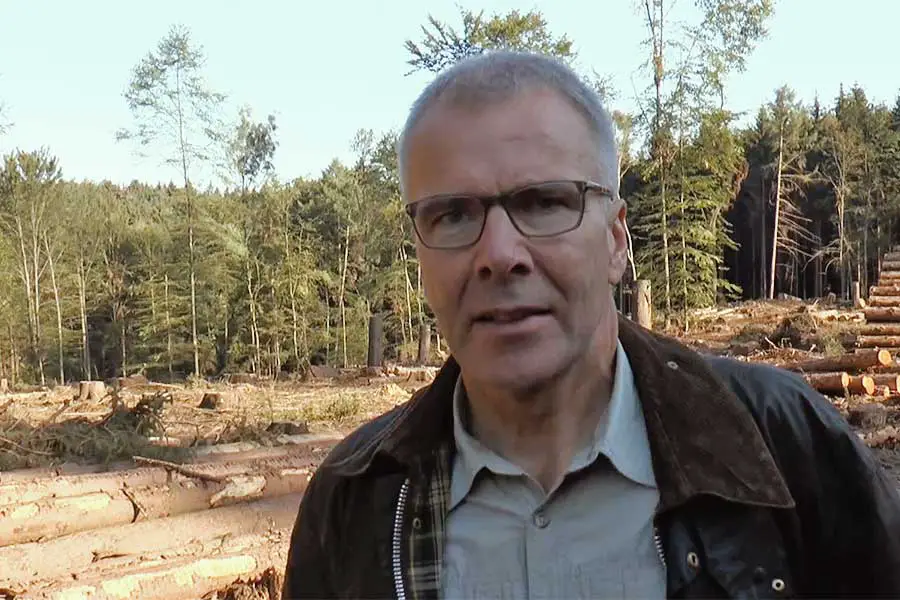

Bad Honnefer neuer Regionalforstamtsleiter

Bad Honnef - Ende Januar trat der langjährige Leiter des Regionalforstamtes Rhein-Sieg-Erft,…

Zigarettenkippen – Jede Menge Gift

Bad Honnef - Nicht nur Rauchen ist ungesund. Auch die Überreste von…