Was macht eigentlich der Stadtwald?

Bad Honnef - Alarm im August 2019! Durch den Bad Honnefer Stadtwald…

Fichtensterben in NRW geht weiter – Gegenmaßnahmen dennoch nicht erfolglos

Bad Honnef - Das Sterben der Fichten in den deutschen Wäldern nimmt…

Kommt jetzt die Waldbewirtschaftung nach dem Bad Honnefer Modell?

Bad Honnef - Der Wald ist nicht mehr das, was er einmal…

Wald wird sich verändern, aber er wird bleiben

Bad Honnef - Georg Pieper ist der neue Bad Honnefer Stadtförster. Im…

Jägerinnen und Jäger gehen im Stadtwald auf die Jagd

Bad Honnef - Bis Freitag ist das Schmelztal zu bestimmten Tageszeiten gesperrt.…

BUND-Sprecher empfiehlt Beirat: Fichteneinschlag stoppen

Auch Neubauplanungen sollten überprüft werden, denn Neubau sei außerordentlich klimaschädigend

Stadtwald: Grüne Jugend holte Naturschutzschild aus Schieflage

Bad Honnef - Monatelang lag das Hinweisschild des Rhein-Sieg-Kreises auf dem Parkplatz…

Stadtwald: Klima, Borkenkäfer und kein Ende

Bad Honnef - Trockenheit und Borkenkäfer - ein Ende ist nicht in…

Statistisches Bundesamt: 32 Millionen Kubikmeter Schadholz

Bad Honnef - Die heimischen Wälder litten in den vergangenen Jahren unter Trockenheit…

Herausforderung Wald – Welche Konzepte sind erfolgversprechend? – Neue Diskussion „Nationalpark“?

Bad Honnef - Waldökologe Pierre Ibisch von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung…

Auf Hitze folgen Gewitter – Regen wird dringend benötigt

Region - Die "Hitzewelle" hat Deutschland erreicht. Es ist hochsommerlich warm und vielerorts…

Die Borkenkäferkatastrophe setzt sich fort

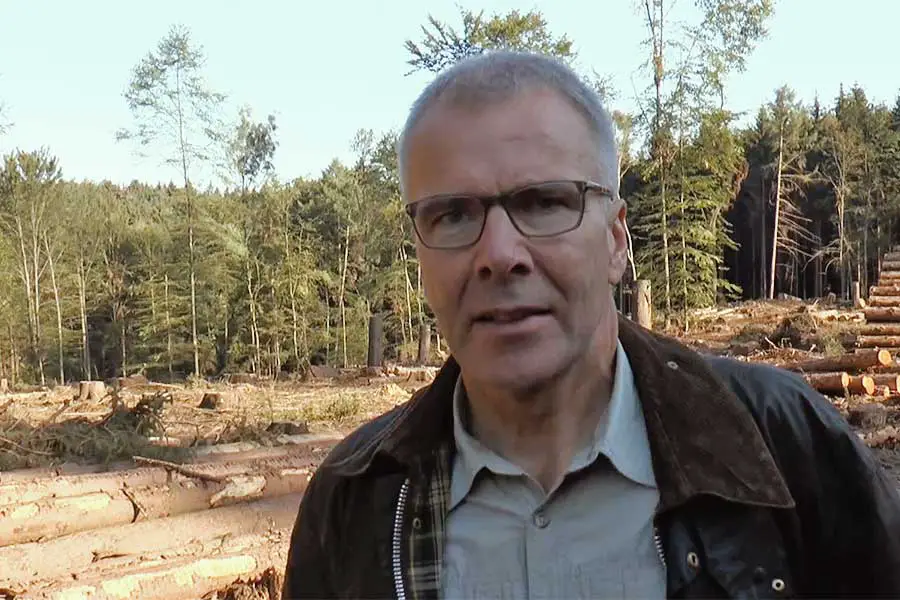

Forstamtsleiter Stephan Schütte zur Situation im Bad Honnefer Stadtwald

Revierförster-Appell nach Sturm Friederike: „Bitte sind Sie vorsichtig!“

Bad Honnef | Auch nach dem Sturm ist die Gefahr nicht vorbei.…